Geteilte Freude ist doppelte Freude

Wachsende Arbeitsbelastung, lange Pendelwege und ständige Erreichbarkeit verstärken den Wunsch nach Work-Life-Balance. Gleichzeitig zeigt die Praxis: Viele Unternehmen ziehen beim Homeoffice wieder an (Return-to-Office-Regelungen). Jobsharing wird dadurch für viele Organisationen interessant, weil es zwei Ziele verbindet:

-

Stellen bleiben voll besetzt (Kontinuität für Teams und Kunden)

-

Mitarbeitende arbeiten weniger, ohne Karriere komplett zu pausieren

Ein Trend, der mittlerweile immer beliebter wird, ist das Jobsharing. Doch was genau steckt dahinter und hat dieses Modell eine Chance, langfristig zu bleiben? Das erfährst Du hier.

Definition: Was bedeutet Jobsharing?

Jobsharing (auch: Arbeitsplatzteilung) bedeutet, dass mindestens zwei Personen eine Stelle gemeinsam ausfüllen. Gemeinsame Fähigkeiten, geteilte Verantwortung. Nach dem Prinzip der Arbeitsplatzteilung werden Aufgaben, Verantwortung und Arbeitszeit aufgeteilt, sodass die Gesamtanforderungen an die Position dennoch erreicht werden. Ein Arbeitszeitmodell, bei dem zwei Teilzeitstellen entstehen. Doch im Gegensatz zum klassischen Teilzeitmodell arbeiten die Mitarbeitenden beim Jobsharing gemeinsam als Team, um die für die jeweilige Position definierten Ziele zu erreichen. Beim Job-Splitting dagegen entstehen zwei voneinander unabhängige Stellen.

Gleichzeitig ist beim Jobsharing mehr Absprache notwendig. Im Sinne der Produktivität sollten beide Tandempartner nicht zeitgleich, sondern ergänzend zueinander arbeiten.

Für wen ist Jobsharing besonders geeignet?

Jobsharing ist in vielen Unternehmen umsetzbar. Egal ob viele oder wenige Mitarbeiter. Denn entscheidend sind die unternehmensinternen Strukturen, durch die ein solches Modell möglich wird. Auch im öffentlichen Dienst wird Jobsharing mittlerweile gefördert. So führt beispielsweise das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) auf der Website einige Best Practices auf und gibt praktische Handlungsempfehlungen.

Und auch im Gesundheitswesen ist Jobsharing mittlerweile möglich. Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe stellt ebenfalls aktiv diese Form von Anstellungsart vor.

Hier gibt es weitere Infos dazu:

👉 Kassenärztliche Bundesvereinigung – JobsharingDieses Arbeitsmodell ist also kein Trend mehr, sondern konnte schon in vielen Bereichen und Branchen mit seinen Vorteilen überzeugen.

Welche Jobsharing-Modelle gibt es?

Jobsharing ist kein einheitliches Modell. Stattdessen gibt es verschiedene Wege, den Job mit einer anderen Person zu teilen. Hier findest Du eine Übersicht der verschiedenen Möglichkeiten:

- Job-Pairing: Bei diesem Modell werden Aufgaben zwar gesplittet, dennoch wird gemeinsam an einem Ziel gearbeitet. Der Abstimmungsbedarf ist also groß und Entscheidungen werden meist gemeinsam getroffen.

- Top-Sharing: Zwei Führungskräfte teilen sich eine Führungsposition und treffen gemeinsam Entscheidungen hinsichtlich Mitarbeiterführung, Investitionen und Co. So entsteht eine ganz neue Art Leadership.

- Peer-Tandem: Manche Stellen erfordern viele unterschiedliche Kompetenzen und sind daher schwer zu besetzen. Beim Peer-Tandem sollten deshalb zwei sich ergänzende Mitarbeitende diese Herausforderungen gemeinsam meistern.

- Succession Tandem: In dieser Version geht es nicht um eine dauerhafte Teilung, stattdessen wird eine Nachwuchskraft bzw. ein Juniorpartner angelernt, um später die Position zu übernehmen.

- Cross-functional Tandem: Um Synergien zu nutzen, werden im Cross-functional-Tandem beispielsweise Fachkräfte aus Mutter- und Tochterunternehmen für eine Stelle angeheuert, um Wissen miteinander zu teilen.

Wie wird die Arbeitszeit beim Jobsharing aufgeteilt?

Beim Jobsharing werden Aufgaben, Verantwortungsbereiche und Arbeitszeiten flexibel untereinander festgelegt. Ganz traditionell kann die Arbeitszeit natürlich 50/50 verteilt werden. Allerdings sind auch andere Modelle möglich: So kann die Arbeitszeit auch 40/60 oder 30/70 umgesetzt werden.

Wichtig ist: Die zusammengefasste Arbeitszeit muss nicht bei 100% liegen, sondern kann sie auch übersteigen. Für sehr zeitintensive Positionen ist auch eine 70/70 Regelung möglich. So eine Aufteilung ist beispielsweise auf der Führungsebene nützlich, um Stress zu reduzieren und Überstunden zu vermeiden.

Welche Vorteile bietet Jobsharing Unternehmen und Mitarbeitenden?

Aktuelle Umfragen zeigen: Fast die Hälfte der deutschen Arbeitnehmer möchte weniger arbeiten. Viele sind sogar bereit, für diesen Wunsch auf Gehalt zu verzichten. Forderungen nach flexiblen Arbeitszeiten und Modellen wie der 4-Tage-Woche werden immer populärer und zeigen, dass auf diese Weise der Workload deutlich reduziert und die Motivation gesteigert werden kann. So auch beim Jobsharing, das zahlreiche Vorteile bietet:

- Gesteigerte Zufriedenheit: Die Menschen haben mehr Freizeit und können Privates und Arbeit dank flexibler Arbeitszeiten gut kombinieren.

- Weniger Ausfälle: Da zwei Personen in dieser Position sind, ist die Stelle auch im Falle einer Krankheit nicht unbesetzt.

- Geringeres Stressrisiko: Durch geteilte Verantwortung lastet weniger Stress auf den Verantwortlichen.

- Gebündeltes Wissen: Mitarbeitende können voneinander lernen und gemeinsam in der Position wachsen.

- Geringere Fehleranfälligkeit: Durch das 4-Augen-Prinzip können Fehler minimiert und effektive Lösungsansätze gefunden werden, da verschiedene Blickwinkel mit einbezogen werden.

- Verbesserte Work-Life-Balance: Durch weniger Arbeitszeit finden die Mitarbeitenden mehr Zeit für Privates und schaffen so einen Ausgleich.

- Auswahl beim Recruiting: Positionen können einfacher besetzt werden, da mehr Menschen potenziell geeignet wären.

Mögliche Nachteile

Natürlich bringt das Jobsharing aber auch Nachteile mit sich. So ist ein besonders hohes Maß an Kommunikation erforderlich, da sich beide Parteien auf dem Laufenden halten und gemeinsame Entscheidungen treffen müssen. Daher sind eine ordentliche Projektdokumentation und Abstimmung wichtig.

Auch das geringere Gehalt kann für viele Mitarbeitende und Führungskräfte ein Kontra-Argument sein. Hier kommt es ganz auf die individuellen Bedürfnisse und Vorstellungen an.

Ein weiterer Kritikpunkt ist der zeitliche Aufwand bei der Besetzung der Stelle. Denn: Um zwei Jobsharer zu finden, die gut miteinander harmonieren und sich in ihren Fähigkeiten so ergänzen, dass sie sich eine Position teilen können, kann eine Weile dauern. Allerdings kann es bei einer Einzelposition auch passieren, dass sie nicht in das Team passt oder andere Gegebenheiten nicht übereinstimmen. Pauschalisieren lässt sich diese Aussage also nicht.

Welche rechtlichen Voraussetzungen sind bei Jobsharing wichtig?

Grundsätzlich hat jede Person einen Anspruch darauf, die vertragliche Arbeitszeit zu verringern. Dies trifft allerdings nur auf Unternehmen mit mehr als 15 Angestellten zu. Festgehalten sind die Bedingungen im Teilzeit- und Befristungsgesetz. Auch wenn somit ein Recht auf Teilzeit besteht, muss mit einem Vorlauf von 3 Monaten ein Antrag gestellt werden.

💡 Gut zu wissen: Festgehalten sind diese Vorgaben im Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG).

Nicht nur das Gehalt, sondern auch der Urlaubsanspruch verändert sich, wenn die Arbeitszeit verringert wird. Wie viele Urlaubstage Dir weiterhin zustehen, kannst Du ganz einfach mit folgender Formel berechnen:

Urlaubstage / Anzahl der Wochenarbeitstage x Wochenarbeitstage in Teilzeit = Urlaub bei Teilzeit, also z.B. 30 / 5 x 4 = 24. Wenn Du also nur vier Tage anstatt fünf arbeitest, dann verringert sich Dein Urlaub von 30 auf 24 Tage im Jahr.

Was passiert, wenn ein Jobsharing-Partner kündigt?

Viele Angestellte fragen sich zudem, was passiert, wenn ihr Partner kündigt. Dabei gilt, dass jede Person unabhängig voneinander kündigen kann, ohne dass es die andere Person betrifft. Hierbei greift nämlich ein Sonderkündigungsschutz. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber entweder einen Ersatz finden muss oder eine Auffangregelung greift. Diese Regelung sollte unbedingt in den Arbeitsvertrag aufgenommen werden.

Organisatorische Voraussetzungen

Neben den rechtlichen Bedingungen müssen auch die Mitarbeitenden gewisse Punkte erfüllen, um eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu gewährleisten.

- Gemeinsames Onboarding: Egal, ob sich die Aufgabenbereiche unterscheiden oder nicht: Ein gemeinsames Onboarding ist eine wertvolle Unterstützung zum Start und hilft Euch dabei, die jeweilige Arbeitsweise besser kennenzulernen. Eine effektive Einarbeitung legt den Grundstein für eine gute Zusammenarbeit.

- Transparente Kommunikation: Zur internen Abstimmung ist es besonders essenziell, dass beide Parteien aktuelle Aufgaben und Herausforderungen klar kommunizieren.

- Ausführliche Dokumentation: Gerade dann, wenn Entscheidungen getroffen werden, ist es nötig, Vorgehensweisen, Ziele, Abstimmungen und kleinere Entscheidungen nachvollziehbar zu dokumentieren. So kann die andere Person nachvollziehen, warum eine Entscheidung getroffen wurde.

- Vertrauen aufbauen: Zwischen beiden Parteien sollte Vertrauen herrschen, damit die Zusammenarbeit funktioniert. Beide müssen sich darauf verlassen können, dass die andere Person nicht hinter ihrem Rücken anders agiert.

- Beiderseitige Zuverlässigkeit: Vertrauen wird auch durch Zuverlässigkeit gestärkt. Daher sollten Absprachen, Termine und Deadlines unbedingt eingehalten werden.

- Ausgeglichene Planung: Die meisten Menschen entscheiden sich für dieses Modell, um mehr freie Zeit zu haben. Daher ist es nur fair, wenn die Arbeitszeiten so gelegt werden, dass es für beide Seiten von Vorteil ist. Entsprechend den Abwesenheiten sollten Meetings und Termine geplant werden.

- Ausgeprägte Kompromissfähigkeit: Sich eine Stelle zu teilen und Entscheidungen gemeinsam zu treffen, bedeutet auch, dass nicht immer beide Parteien zu 100% einverstanden sind. Daher ist es essenziell, Kompromisse einzugehen und nicht die eigene Meinung immer durchsetzen zu wollen.

Wie funktioniert die Umsetzung von Jobsharing Schritt für Schritt?

Die Umsetzung von Jobsharing kann herausfordernd sein. Besonders, wenn man mit dieser Möglichkeit noch nicht vertraut ist. Wir geben Dir Tipps, die Dir die Umsetzung erleichtern!

-

Eignung prüfen: Welche Rollen sind übergabefähig und messbar?

-

Richtlinien definieren: Verantwortungen, Übergaben, Entscheidungslogik

-

Tandem finden: intern starten (Empfehlungen, Matching), dann extern

-

Vertrag sauber regeln: Kündigung, Auffanglösung, Vertretung

-

Arbeitsplan erstellen: Aufgaben- und Zeitaufteilung, gemeinsame Ziele

-

Pilotphase durchführen: 6–12 Wochen testen, Feedback & Anpassung

-

Skalieren: Standards, Templates, Onboarding-Playbook

Falls es in Deinem Unternehmen keinen Wunsch nach einer Jobsharing-Position gibt, kannst Du auch gezielt auf externen Plattformen nach einer passenden Person suchen. Das geht auf Seiten wie:

Durchstarten mit digitalen Tools

Jobsharing erfordert klare Kommunikation und gute Zusammenarbeit. Dabei unterstützen digitale Tools, da sie den Informationsaustausch erleichtern und eine effiziente Planung ermöglichen.

Verantwortungsbereiche verwalten

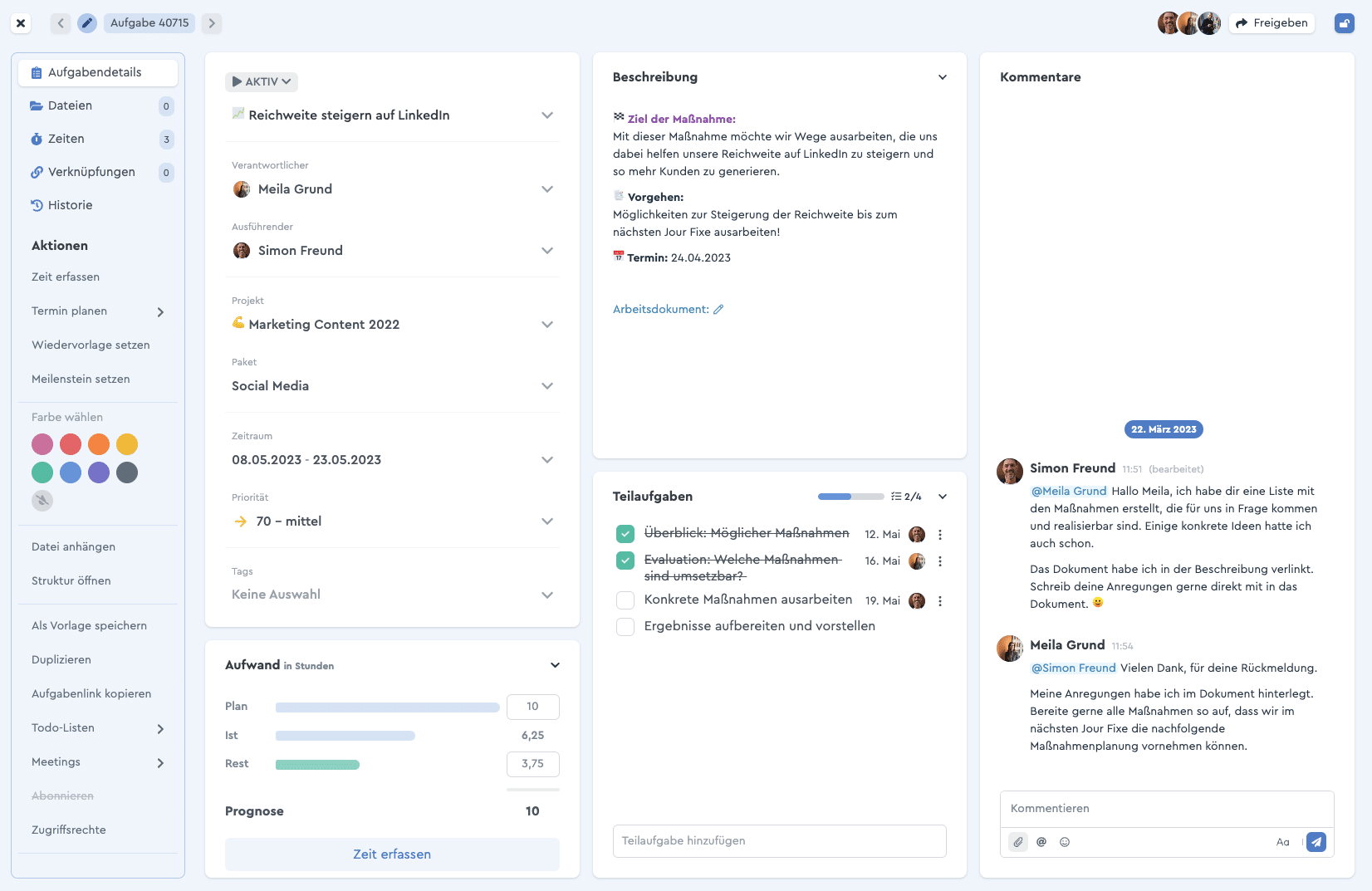

In dem Projektmanagement-Tool factro werden alle Aufgaben nach dem 4-Augen-Prinzip verwaltet. Denn es gibt eine ausführende und eine verantwortliche Person pro Aufgabe. Dieses Vorgehen gewährleistet, dass Aufgaben nicht aus den Augen verloren werden und immer eine Ansprechperson zur Verfügung steht. So sind die Verantwortungen klar aufgeteilt.

Da die Arbeitszeit beim Jobsharing reduziert wird, ist es wichtig, dass alle Änderungen, die vorgenommen werden, dokumentiert werden. Denn nur so bleiben sie für alle nachvollziehbar. Damit Du nicht alles händisch nachhalten musst, bietet Dir die Aufgabenhistorie in factro genau die Übersicht, die Du brauchst. Hier siehst Du nämlich immer ganz genau, wer wann was verändert hat. Du kannst aber auch immer die Fortschritte und Deadlines direkt in der Aufgabe und im Projekt nachvollziehen. Mit aufgabenbezogenen Kommentaren kann zudem immer ein aktueller Stand angegeben werden.

Ein weiterer Punkt ist die Einheitlichkeit: Wenn zwei Mitarbeiter als Partner fungieren und sich eine Stelle teilen, sollten gewisse Standards trotzdem eingehalten werden. Dafür eignen sich, neben einem Leitfaden, Vorlagen für wiederkehrende Aufgaben. Das spart nicht nur Zeit bei der Aufgabenerstellung, sondern sichert auch die Qualität.

Kommunikation

Auch bei der Kommunikation unterstützen Tools die digitale Zusammenarbeit. Neben Messenger-Diensten wie Slack oder Video-Tools wie Google Meet, sollte auch im Projekt selbst die Kommunikation stimmen. Daher kannst Du in factro ganz einfach aufgabenbezogene Kommentare schreiben.

Zudem erhältst Du über alle Veränderungen und Anpassungen sowie bei Kommentaren an Dich eine Benachrichtigung. Auch bei Aufgaben, die drohen, eine Deadline zu reißen, wirst Du informiert. So weißt Du immer, was passiert und bleibst auf dem Laufenden.

Gemeinsames Bild

Damit weniger Missverständnisse entstehen, ist auch ein gemeinsamer Blick auf das Projekt hilfreich. Benötigst Du beispielsweise eine bestimmte Projektansicht für Dich und Dein Team, kannst Du diese einfach als Favoriten anlegen. Auf diese Weise sehen alle genau das, was sie sehen sollen.

Zusätzlich kannst Du auch gemeinsame ToDo-Listen anlegen, in denen Du Dich mit Deinem Jobsharing-Partner abstimmen kannst. Auch Meetings können so geplant werden.

Erfolgreiche Beispiele für die Umsetzung von Jobsharing-Positionen findest Du auf der Website der Handelskammer Hamburg. Vertreten sind hier Berichte von Unternehmen wie Unilever, Google und Beiersdorf.

Fazit: Wann ist Jobsharing eine echte Win-win-Lösung?

Jobsharing bietet eine neue Lösung für die Wünsche der arbeitnehmenden Bevölkerung in einer modernen und sich stetig verändernden Arbeitswelt. Jobsharing ist quasi Teilzeit – nur moderner, flexibler und mit mehr Möglichkeiten. So bleibt mehr Zeit für Familie, Hobbys und Ehrenämter und Unternehmen können die Mitarbeitermotivation und -zufriedenheit steigern und sich attraktiver auf dem Berufsmarkt positionieren.

Die Arbeitszeit wird verkürzt und die Position bleibt voll besetzt: Besonders anspruchsvolle Positionen, wie bei Führungskräften, die oft mehr als 40 Stunden benötigen, verteilen so die Last. Eine Win-Win-Situation – die Mitarbeitenden können weniger arbeiten, müssen aber nicht auf eine Karriere verzichten. Das ist vor allem für Eltern eine Erleichterung und kann insbesondere Mütter fördern, die sonst oft benachteiligt sind.

Auch Unternehmen profitieren von motivierten, ausgeglichenen und gesunden Mitarbeitenden. In einer Zeit, in der Flexibilität und Work-Life-Balance immer mehr in den Fokus rücken, kann Jobsharing der Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit sein.