Wenn Projekte aus dem Ruder laufen

Und los geht es mit dem neuen Projekt! Doch auf halber Strecke zeigt sich plötzlich: Das Vorhaben lohnt sich wirtschaftlich nicht und muss beendet werden. Dabei sind viele Ressourcen in das Projekt geflossen: Zeit und Kosten, die an anderer Stelle hätten eingesetzt werden können. Um das zu verhindern, braucht es eine kontrollierte und messbare Strategie, die ein Projekt immer wieder evaluiert: Das Stage-Gate-Modell.

Doch wie funktioniert dieses Modell und was musst Du bei der Umsetzung beachten? Das erfährst Du in diesem Artikel.

Ein Projekt verläuft nicht immer gradlinig

Was ist das Stage-Gate-Modell?

Laut der Definition des Gabler Wirtschaftslexikons ist das Stage Gate Modell ein

“nach Cooper und Kleinschmidt […] standardisiertes Prozessmodell zur Entwicklung von Produktinnovationen. Ziel des Modells ist die Sicherung der Prozessqualität bei der Innovationsentwicklung.“

Entwickelt wurde es von Robert G. Cooper im Jahr 1988 und war ursprünglich eine Methode in der Produktentwicklung. Mittlerweile wird es allerdings auch fürs Projektportfoliomanagement genutzt.

💡 Gut zu wissen: Stage-Gate-Modell übersetzt

Stage = Stufen

Gate = TorDie einzelnen Projektphasen (Stufen) können nur durch die Gates, also die Tore, erreicht werden. Um sie zu passieren, müssen bestimmte vorher definierte Anforderungen erfüllt werden.

Das Ziel der Methode ist das Minimieren von Projektrisiken, die Verbesserung der Projektergebnissen und die Erleichterung von Entscheidung. Nach jeder Projektphase werden die Ergebnisse zusammengetragen und analysiert, um dann in die nächste Phase zu rutschen.

Wann ist das Stage-Gate-Modell geeignet?

Obwohl das Stage-Modell ursprünglich für die Produktentwicklung angefertigt wurde, hat man schnell die Vorteile erkannt und setzt die Methode nun auch im Projektmanagement ein. Besonders bei komplexeren Projekten zeigt sich der Nutzen.

Die Gates funktionieren dabei als Meilensteine oder Checkpoints, die allen Beteiligten einen gemeinsamen Überblick verschaffen. Vor allem große und abteilungsübergreifende Teams profitieren davon. Allerdings sind die Vorgaben des Modells sehr starr und daher weniger gut für agil arbeitende Teams geeignet.

Die 6 Phasen des Stage-Gate-Modells

Um den Stage-Gate-Prozess umzusetzen, durchläufst Du mit Deinem Team folgende 6 Phasen und 5 Gates:

| 1. Ideenfindung: Ideen für Projekte werden gesammelt und auf Machbarkeit und Relevanz geprüft, bei Produkten kommt hier auch Marktbeobachtung ins Spiel | |

| Gate: Beurteilung der Ideen hinsichtlich Qualität und Machbarkeit | |

| 2. Scoping: grobe Analyse der Anforderungen, Risiken und des Marktes, Ressourcen werden abgeschätzt | |

| Gate: Projektziele festlegen und Umsetzbarkeit prüfen | |

| 3. Konzeption: Wie soll ein bestimmtes Projekt umgesetzt werden? Genauer definieren, analysieren und planen | |

| Gate: Wird das Projekt umgesetzt? | |

| 4. Entwicklung: Ausarbeitung vom Produktions- oder Projektplan, Testphasen und Co | |

| Gate: Überprüfung der festgelegten Maßnahmen | |

| 5. Test und Bewertung: Qualität des Produkts oder Projekts wir getestet, Optimierungen vornehmen | |

| Gate: Genehmigung für die Markteinführung | |

| 6. Einführung: Produkt wird auf den Markt gebracht, Marketingstrategie, Ergebnisse werden an Stakeholder übermittelt |

Entscheidungsmöglichkeiten

An jedem Gate gibt es eine dieser vier Möglichkeiten zu entscheiden, wie es weiter geht:

- Go: Projekt wird realisiert und die nächste Phase wird eingeleitet

- Hold: Die Projektphase wird noch nicht freigegeben, da noch einzelne Faktoren fehlen

- Recycle: Ergebnisse müssen überarbeitet bzw. es muss zu einer früheren Phase zurückgekehrt werden

- Kill: Das Projekt wird endgültig beendet

Was besagt die Ansoff-Matrix?

Für eine noch kontrollierte und strategische Umsetzung kannst Du das Stage-Gate-Modell mit der Ansoff Matrix kombinieren. Die Matrix ist ebenfalls ein Werkzeug im strategischen Projektmanagement und soll die Richtung vorgeben, indem Wachstumsstrategien ausgewählt werden. Mit der Ansoff-Matrix kannst Du Dein Ziel festlegen und mit dem Stage-Gate-Modell die Umsetzung planen und evaluieren.

👉 Hier findest Du weitere Infos zur Ansoff-Matrix

An jedem Gate entscheidet es sich, wie es mit dem Projekt weiter geht

Tipps für eine effektive Umsetzung

Auch wenn das Vorgehen beim Stage-Gate-Prozess sehr eindeutig ist und es genaue Vorgaben gibt, helfen Dir diese Tipps bei einer möglichst fehlerfreien und effizienten Umsetzung:

- Kriterien für ein Gate festlegen: Die Kriterien sollten effektiv, realistisch und unterscheidend sein

- Muss- und Soll-Kriterien definieren: z.B. Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit als Muss-Kriterien und Strategie & Nachfrage als Soll-Kriterien

- Modell flexibilisieren: “Fuzzy Gates” können Vorgehen flexibilisieren, das bedeutet, einzelne Pakete können vorgezogen werden. Achtung: Vorteile verwässern!

- Software einsetzen: Digitale Tools unterstützen Dich organisatorisch und auch visuell bei der Umsetzung Deiner Projekte.

- Regelmäßige Aktualisierung: Halt Deinen Projektplan immer auf dem aktuellsten Stand.

Stage-Gate-Modell mit factro umsetzen

Digitale Projektmanagement-Tools sind nicht umsonst mittlerweile so beliebt: Sie bieten einen Überblick über Dein Projekt und Deine Ressourcen, alle relevanten Informationen sind an einem Ort und Aufgaben können automatisiert werden. All das hilft Dir dabei, Dein Projekt zum Erfolg zu bringen.

Das Stage-Gate-Modell kann durch die klare Strukturierung besonders gut in einem solchen Tool umgesetzt werden. Wir zeigen Dir, wie’s geht:

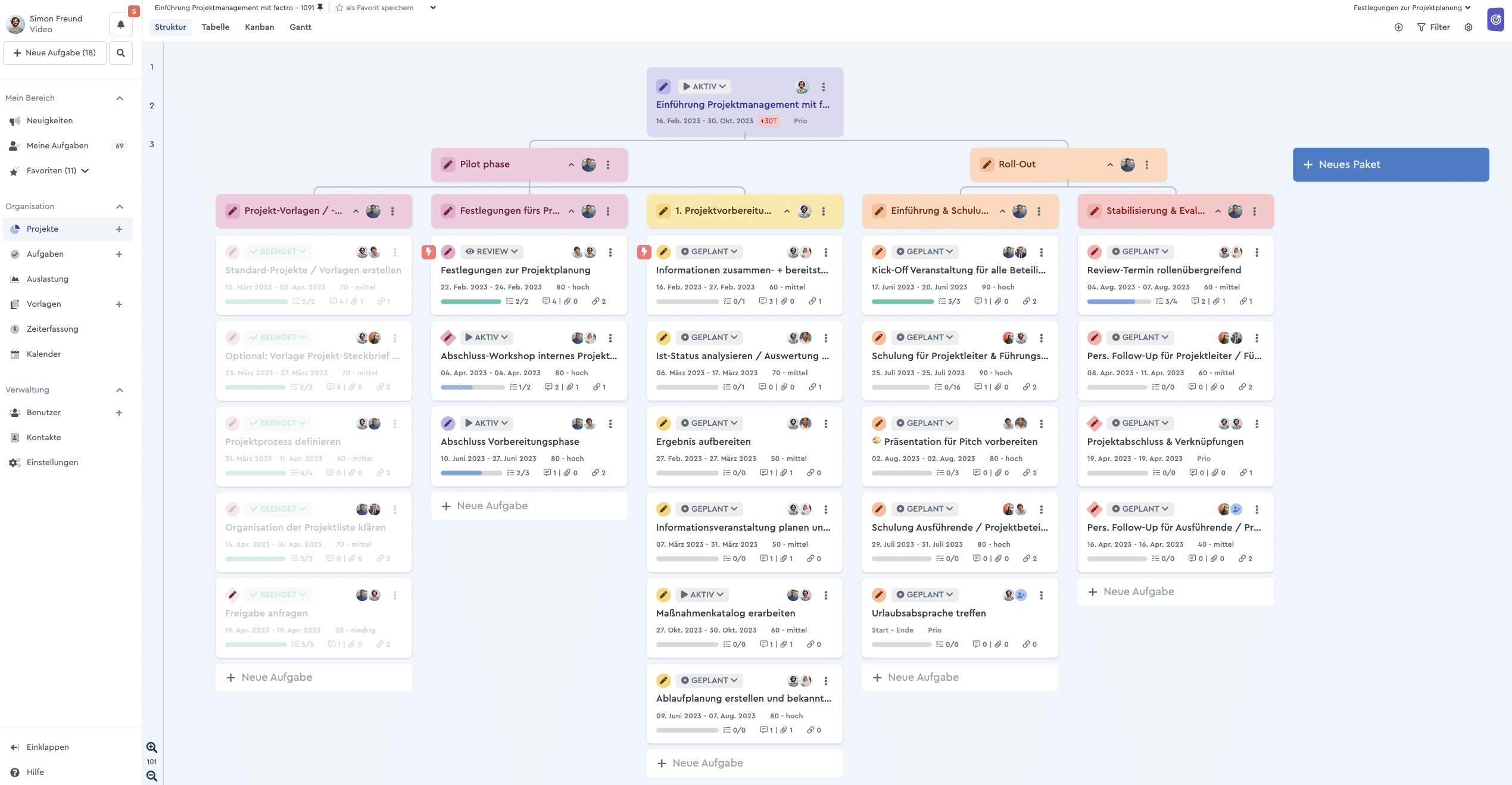

Mit der PM-Software factro kannst Du Dir Dein Projekt als Projektstrukturbaum darstellen lassen.

- Dafür erstellst Du zunächst den Projektkopf mit dem Projekttitel, dem Zeitraum, der Priorität, relevanten Dokumenten und sonstigen Informationen. So finden alle Beteiligte die wichtigsten Infos auf einem Blick, das sorgt für die nötige Transparenz im Team.

- Danach legst Du die einzelnen Phasen als Pakete an und unter den Paketen die jeweiligen Aufgaben. Diese haben einen Status, der anzeigt, wie weit die Aufgabe in der Bearbeitung ist, eine Priorität, einen Zeitraum, eine verantwortliche und eine ausführende Person etc. Diese klare Struktur mit Deadlines und verteilten Rollen sorgt dafür, dass alle wissen, was zu tun ist.

- Am Ende jedes Pakets setzt Du einen Meilenstein, der das Gate markiert. Dort sind die Voraussetzungen für die nächste Phase festgehalten. Muss eine Phase wiederholt werden, kannst Du im Gantt-Diagramm die zeitliche Verschiebung vornehmen und ablesen, wie sich die Zeitplanung verändert.

- So verfährst Du bis ans Ende des Projekts. Hast Du das erfolgreich abgeschlossen, analysiert Du gute und verbesserungsfähige Punkte und erstellt so Dein “Lessons Learned.”

- Dein Projekt ist gut gelaufen? Dann speichere es Dir als Vorlage ab, um beim nächsten Mal von Deinen Erkenntnissen zu profitieren!

Projektstrukturbaum in factro

Vorteile des Stage-Gate-Prozesses

Da dieser Prozess ein sehr stringentes Vorgehen vorgibt, ergeben sich daraus verschiedene Vor- und Nachteile, die je nach Arbeitsweise die Workflows beeinträchtigen können. In dieser Tabelle findest Du sie übersichtlich aufgelistet:

| ✓ verbesserte Team-Kommunikation | ✗ starre Methode |

| ✓ geringeres Projektrisiko | ✗ bürokratischer Aufwand |

| ✓ bessere Projektergebnisse | ✗ zu frühes Beenden eines Projekts |

| ✓ höhere Mitarbeitermotivation | ✗ eingeschränkte Kreativität |

| ✓ gemeinsames Verständnis des Projekts | |

| ✓ gemeinsames Verständnis des Projekts | |

| ✓ klare Zielvorgaben und Struktur | |

| ✓ effizient und effektiv | |

| ✓ klare Entscheidungen |

❗️Achtung: Der Stage-Gate-Prozess gilt zwar als starre Methode, kann aber auch durch Überlagerung der einzelnen Phasen flexibler werden, um Innovationen zu beschleunigen und bürokratischen Aufwand zu verringern. Dabei wird die nächste Phase bereits begonnen, ohne dass alle Ergebnisse aus der vorherigen Phase vorliegen. Hierbei steigt jedoch das Risiko für nachträgliche Arbeiten, wenn sich Anforderungen ändern.

Das Stage-Gate-Modell in der Öffentlichen Verwaltung

Besonders in der Öffentlichen Verwaltung kann das Stage-Gate-Modell dazu beitragen, Projekte strukturierter, transparenter und ressourceneffizienter umzusetzen. Die starren Strukturen, die in vielen Unternehmen nicht mit den agilen Arbeitsweisen zusammenpassen, sind hier kein Problem, sondern können sogar Grundlage für eine erfolgreiche Umsetzung sein.

Insbesondere die komplexen Digitalisierungsprojekte und Gesetztesumsetzungen mit langen Entscheidungswegen und vielen Beteiligten können so klarer definiert werden. Die Projektphasen bieten eine planbare und überschaubare Einheit und die Gates als formale Prüfstelle. Dort können Stakeholder und Co. detaillierte Einblicke ins Projekt bekommen. Im Öffentlichen Sektor mit all den rechtlichen Vorgaben ist diese Transparenz nicht nur nötig, sondern auch erforderlich.

In der ÖV müssen Projekte oft in sehr starren Strukturen umgesetzt werden

Beispielprojekt ÖV: Eine Stadtverwaltung plant die Einführung eines Online-Bürgerportals.

Stage 1: Bedarfsermittlung, Bürgerfeedback, Prozessanalyse.

Gate 1: Entscheidung, ob das Projekt auf Basis der Ergebnisse weiterverfolgt wird.

Stage 2: Machbarkeits- und Rechtsprüfung, Marktanalyse.

Gate 2: Machbarkeitsentscheidung

Stage 3: Detaillierte Kosten-Nutzen-Analyse, Projektplan, Konzept.

Gate 3: Budget- und Konzeptfreigabe

Stage 4: Technische Umsetzung, Integration, interne Tests.

Gate 4: Testfreigabe

Stage 5: Evaluierung der Pilotphase und Entscheidung über den flächendeckenden Rollout.

Gate 5: Rollout-Entscheidung

Stage 6: Flächendeckende Einführung, Schulungen und Bürgerinformation.

Fazit: Strukturiert zum Ziel

Der Stage-Gate-Prozess bietet Dir die Möglichkeit einen klaren und strukturierten Rahmen zu schaffen, um ein Projekt möglichst risikoarm umzusetzen. Die eindeutigen Phasen sind Orientierungspunkte und die Gates hilfreiche Check-Ins für eine Evaluation des Projekts. Dieses Vorgehen fördert Transparenz, erkennt Risiken frühzeitig und verhindert, dass Ressourcen in unwirtschaftlichen Projekten verschwendet werden. Gleichzeitig ist dieser Ansatz aber auch sehr starr und bietet wenig Spielraum für Innovation. In der Öffentlichen Verwaltung ist dies allerdings von Vorteil und kann zu mehr Effizienz führen.