Vernetzt denken, effizient handeln

“Wo bekomme ich diese Info her?” Eine Frage, die sich viele von uns im Arbeitsalltag stellen. Denn das Problem: Daten liegen in unterschiedlichen Systemen verstreut und sind nicht für jede Person erreichbar. Das führt zu Frust, Doppelarbeit und Ressourcenverschwendung, da man einfach nicht weiß, dass bestimmte Daten bereits existieren. Die Lösung für dieses Problem heißt Interoperabilität: Sie ermöglicht es, dass Informationssysteme zusammenarbeiten und Daten ausgetauscht werden.

Doch wie funktioniert das genau? Und welche Chancen und Herausforderungen kommen auf Dich zu? Das erfährst Du in diesem Artikel.

Interoperabilität verbindet Technologien

Was ist Interoperabilität? Einfach erklärt!

Interoperabilität beschreibt die Fähigkeit unterschiedlicher IT-Systeme, Organisationseinheiten und Prozesse, Daten automatisiert, standardisiert und sinnvoll auszutauschen – ohne manuelle Zwischenschritte oder Medienbrüche.

Interoperabilität beschreibt die Fähigkeit unterschiedlicher IT-Systeme, Organisationseinheiten und Prozesse, Informationen nahtlos auszutauschen und sinnvoll zusammenzuarbeiten – ohne manuelle Zwischenschritte oder Medienbrüche. Für Dich in der öffentlichen Verwaltung bedeutet Interoperabilität konkret:

- Fachverfahren „verstehen“ sich gegeseitig

- Daten müssen nicht mehrfach erfasst werden

- Bürgerinnen und Bürger erleben durchgängige Verwaltungsleistungen

💡 Gut zu wissen

Interoperabilität leitet sich vom lateinischen “inter” (zwischen) und “opus” (Arbeit) ab. Das Gegenteil wären Insellösungen, also isolierte Systeme, die nur für einen speziellen Anwendungsfall genutzt werden. Ein Synonym ist zum Beispiel Vereinbarkeit.

Eine besonders große Bedeutung hat Interoperabilität außerdem für die Informatik, Telekommunikation, Medizintechnik, Transport- und Verkehrssysteme sowie für industrielle Automatisierungstechniken. Ebenso dient Interoperabilität als Grundlage fürs E-Government.

Wie funktioniert Interoperabilität in der Praxis?

Interoperabilität entsteht nicht durch ein einzelnes Tool, sondern durch das Zusammenspiel mehrerer Ebenen. Welche Ebenen der Interoperabilität gibt es?

- Technische Ebene: APIs, Schnittstellen, Datenformate

- Semantische Ebene: Einheitliche Begriffe & Datenmodelle

- Organisationale Ebene: Abgestimmte Prozesse & Verantwortlichkeiten

- Rechtliche Ebene: Datenschutz, Register- & Zugriffsregelungen

Welche 4 Stufen der Interoperabilität gibt es?

Interoperabilität ist ein Reifegrad-Modell:

Stufe 0: Keine Interoperabilität

- Systeme sind isoliert

- Menschen fungieren als Schnittstelle

Stufe 1: Grundlegende Interoperabilität

- Einfache Datenübertragung (CSV-Export)

Stufe 2: Strukturelle / syntaktische Interoperabilität

- Einheitliche Datenformate (XML, SQL, JSON)

Stufe 3: Semantische Interoperabilität

- Einheitliche Bedeutung der Daten

- Nutzung von Metadaten & Terminologien

Stufe 4: Organisationale / pragmatische Interoperabilität

- Abgestimmte Prozesse & Richtlinien

- Daten fließen behördenübergreifend

Vorteile von Interoperabilität

Interoperabilität bietet Vorteile, die über die technische Bedeutung hinausgehen: Denn neben der Entstehung flexibler Strukturen und kann schneller auf Veränderungen reagiert werden.

Weitere Chancen:

- Kosteneinsparungen: Da alle Informationssysteme miteinander verbunden sind, müssen keine Schnittstellen geschaffen oder gepflegt werden. Zudem fallen Schritte weg, in denen Menschen die Vermittler von bestimmten Informationen sind. Es werden also weniger Ressourcen benötigt.

- Verbesserte Zusammenarbeit: Zugang zu Informationen für alle, macht Projekte und Co. transparent zugänglich und erleichtert die Kollaboration in einer Organisation.

- Datenqualität: Da Daten nicht mehr händisch eingetragen werden müssen, sind sie weniger anfällig für Fehler und haben eine bessere Qualität.

- Mehr Effizienz: Durch die automatische Datenübertragung wird Doppelarbeit vermieden und der Zeitaufwand bei bestimmten Aufgaben reduziert, was die Effizienz und die Produktivität steigert.

- Fundierte Entscheidungen: Da man nun mehr Informationen zur Verfügung hat, können Entscheidungen wesentlich fundierter getroffen werden.

- Kundenzufriedenheit: Die Kundschaft oder auch die Patienten profitieren von durchgängigen Services und sind zufriedener, wenn keine Brüche bei der Betreuung stattfinden.

- Skalierbarkeit: Neue Komponenten, Tools und Software können leicht ins System aufgenommen werden, das fördert das Wachstum und die internationale Zusammenarbeit.

Verbindungen schaffen Transparenz

Welche Herausforderungen gibt es?

Trotz der vielen Vorteile gibt es auch einige Herausforderungen beim Umgang mit offenen Systemen, vor allem in Branchen, in denen Datenschutz großgeschrieben wird. Daher sollte darauf geachtet werden, dass Datenschutzvorschriften eingehalten sowie Sicherheitsmaßnahmen etabliert werden.

Zudem braucht es einheitliche Standards und eine gemeinsame Terminologie. Ein weiterer Punkt ist der Aufwand, da große Datenmengen verwaltet werden müssen. Das benötigt nicht nur Zeit, sondern auch Fachwissen und eine gezielte Data Governance.

Welche Beispiele gibt es für Interoperabilität?

Ob in der Öffentlichen Verwaltung, in der Regierung oder im Gesundheitswesen, überall ermöglicht Interoperabilität die Zusammenarbeit verschiedener Systeme. Hier findest Du Beispiele für die verschiedenen Einsatzbereiche:

Interoperabilität im Gesundheitswesen

Besonders im Gesundheitswesen kann der Austausch der Daten im wahrsten Sinne des Wortes Leben retten. Dank der elektronischen Patientenakte ist es mittlerweile schon möglich, dass Ärztinnen und Ärzte auf Laborergebnisse, Medikamente und Behandlungspläne zugreifen können. Das verbessert die Patientenversorgung.

Interoperabilität fördert auch den Austausch zwischen Praxen, Krankenhäusern und Apotheken. Um das weiter zu unterstützen, wurde das Kompetenzzentrum für Interoperabilität im Gesundheitswesen (kurz: KIG) ins Leben gerufen. Es sollen Standards und eine Plattform für Expertinnen und Experten geschaffen werden.

Hier geht´s zur Website: Interoperabilität im Gesundheitswesen (gematik.de)

Interoperabilität in der öffentlichen Verwaltung

Auch in der öffentlichen Verwaltung spielt Interoperabilität eine zentrale Rolle, da viele verschiedene Ämter und Behörden mit unterschiedlichen Tools zusammenarbeiten müssen. So können beispielsweise Daten von Bürgerinnen und Bürgern ausgetauscht werden, sodass relevante Informationen nur einmal angegeben werden müssen.

Gleichzeitig werden auf diese Weise Zeit und Kosten gesenkt, da Daten nicht manuell geprüft werden müssen. Auch Fehler werden reduziert, wenn Daten nicht händisch von einem System ins nächste übertragen werden müssen.

Außerdem kann der Verwaltungsaufwand gesenkt werden, indem Anträge über eine Plattform eingereicht werden können, in die mehrere Ämter und Fachverfahren eingebunden sind.

Interoperabilität in der Regierung

In der Regierung kann Interoperabilität zur Koordination, Steuerung und (inter-)nationaler Kollaboration eingesetzt werden.

So können beispielsweise Daten zwischen den verschiedenen Ministerien transferiert werden, was schnelle Entscheidungen befördert. Dadurch entsteht eine einheitliche Informationslage. Interoperabilität erleichtert auch das Bereitstellen und Bündeln von Open Data, da Informationen zusammengefasst werden.

Schon heute gibt es Initiativen, die die internationalen Kooperationen durch Interoperabilität stärken sollen, z.B. die European Digital Identity Wallet.

EU-Regelungen zur Interoperabilität

Auf dieser Website findest Du Informationen zu Regelungen bezüglich der Interoperabilität in Europa:

👉 EU-Vorgaben zur Interoperabilität: Alles Wichtige für Ihre Regelung im Überblick (digitalcheck.bund.de)

Interoperabilität für die öffentliche Sicherheit

Auch die öffentliche Sicherheit profitiert von dieser technischen Vereinbarkeit, da Informationen in Notfällen leichter von A nach B transportiert werden können, z.B. Karten, Funkmeldungen und Einsatzberichte.

Bei Katastrophen können Ressourcen wie Feuerwehr, Polizei, nationale Hilfsgüter und Co. besser zugewiesen werden. Auch länderübergreifend können so Polizeibehörden wichtige Daten zu Straftaten oder vermissten Personen besser verfolgen.

Außerdem können hinsichtlich Cybersecurity Informationen ausgetauscht werden, was dazu beiträgt, Angriffe schneller zu erkennen und abzuwehren.

So kannst Du Interoperabilität managen!

Interoperabilität zu schaffen ist ein großes Projekt, das herausfordernd sein kann: Unterschiedliche Systeme müssen zusammengeführt und alte Strukturen aufgebrochen werden. Das erfordert Planungsaufwand, Ressourcen und einen Projektplan mit verantwortlichen Personen. Dabei hilft Dir ein Projektmanagement-Tool, das sich problemlos in Dein System einfügt und nicht ein weiteres Tool in einer Sammlung von Insellösungen ist.

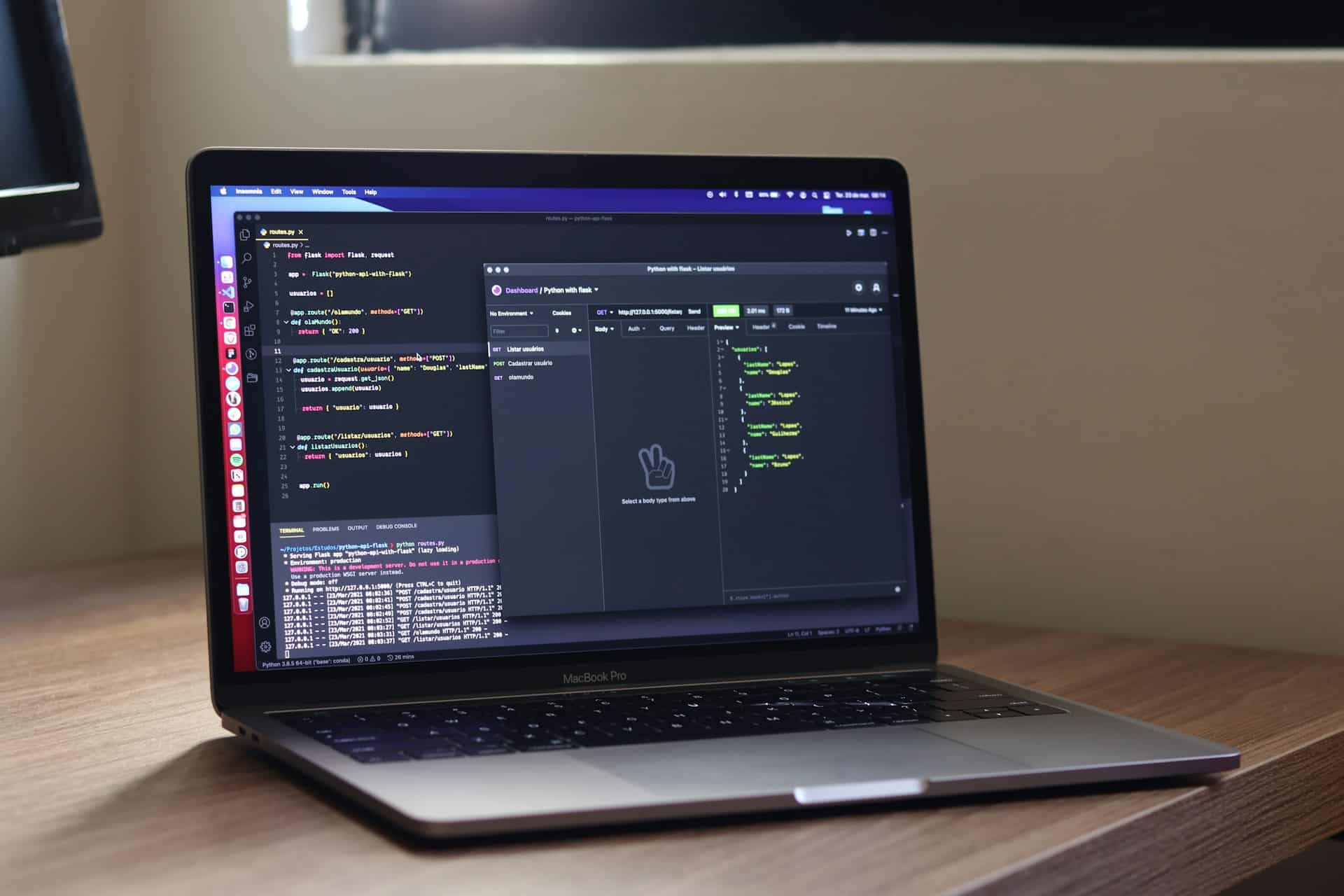

Die cloudbasierte Software factro kann nahtlos mit Sharepoint, Team und Slack verknüpft werden. Die Core API ermöglicht zudem den Datenaustausch zwischen factro und anderen Anwendungen über eine offene Schnittstelle. Auch Webhooks ermöglichen einen automatisierten und schnellen Datenaustausch zwischen factro und anderen Systemen und sorgen für eine flexible Systemverknüpfung.

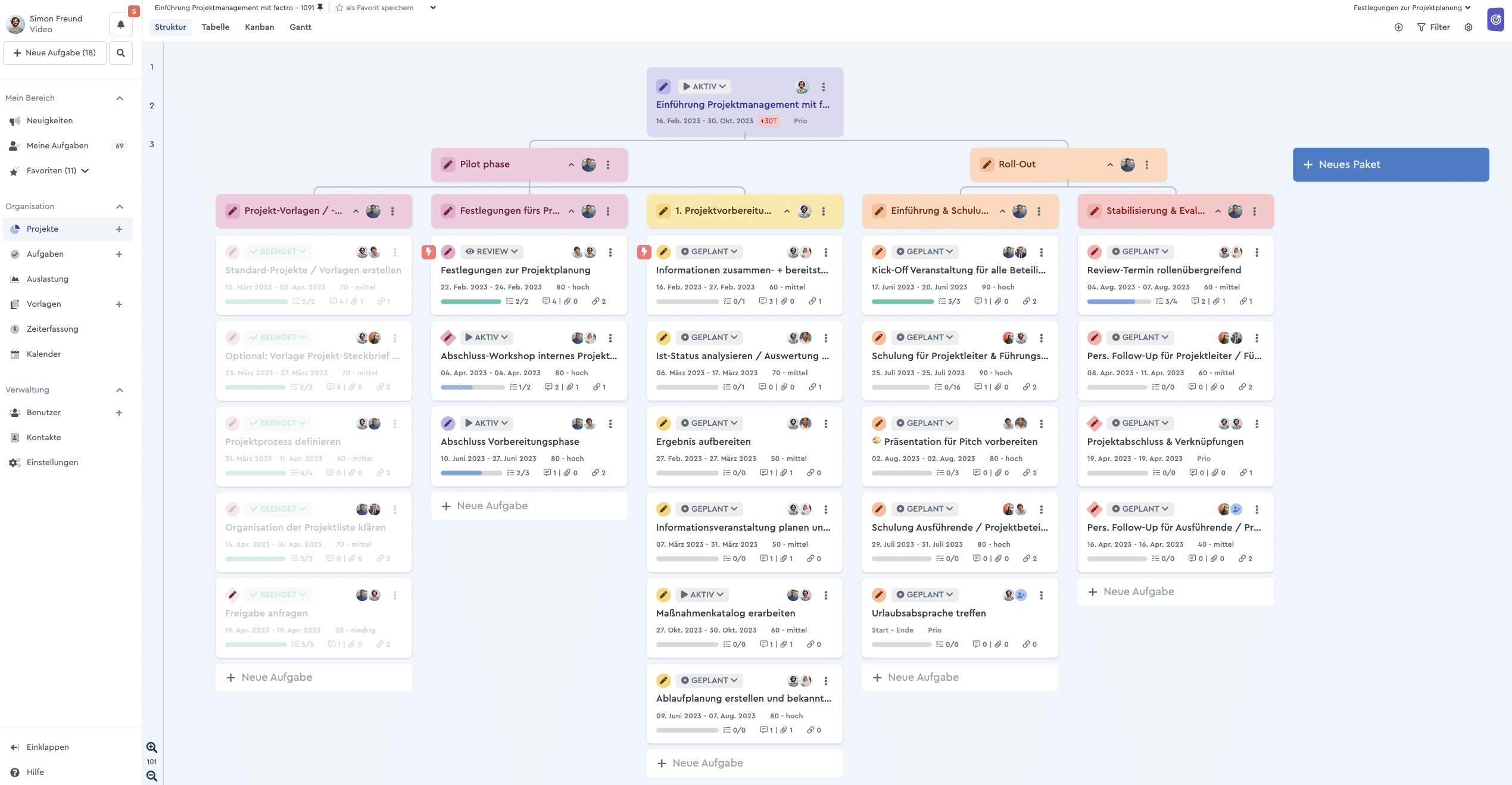

Und natürlich kannst Du auch ganz easy Dein Interoperabilitätsprojekt im Tool anlegen, koordinieren und steuern. Aufgaben, Dokumente und Kommunikation laufen auf diese Weise zentral zusammen und Du findest Informationen genau da, wo Du sie brauchst.

Projektstrukturbaum in factro

Wie unterstützt factro inoperable Projekte?

Damit Du bei der Umsetzung nichts vergisst, hier eine Checkliste mit den wichtigsten Punkten:

- Bestandsaufnahme

Liste alle Tools und Systeme auf, die im Projekt genutzt werden. Überprüfe, wo Daten mehrfach eingegeben werden müssen. Identifiziere Informationslücken und Zugriffsprobleme. - Anforderungen definieren

Lege fest, welche Daten zwischen den Systemen fließen müssen. Bestimme, wer auf welche Informationen Zugriff benötigt. Definiere Prioritäten: Was muss sofort interoperabel sein, was kann später folgen? - Schnittstellen nutzen

Prüfe vorhandene Integrationen und Schnittstellen der genutzten Tools. Nutze Standards (z. B. APIs, Dateiformate), um den Datenaustausch zu erleichtern. Setze auf zentrale Plattformen wie factro, die Aufgaben, Kommunikation und Dateien bündeln. - Prozesse vereinheitlichen

Erstelle einheitliche Workflows für die Zusammenarbeit. Definiere Verantwortlichkeiten klar und transparent. In factro kannst Du das direkt in den Aufgaben machen. Stelle sicher, dass alle Beteiligten die gleichen Informationswege nutzen. - Schulung & Change Management

Informiere Dein Team über die Vorteile von Interoperabilität. Schule alle Beteiligten im Umgang mit neuen Tools und Prozessen. Etabliere Feedback-Schleifen, um Probleme frühzeitig zu erkennen. - Kontinuierliche Verbesserung

Überprüfe regelmäßig, ob alle Systeme wie gewünscht zusammenspielen. Passe Integrationen an neue Anforderungen an. Halte Ausschau nach neuen Schnittstellen und Tools, die Dein Setup verbessern können.

Fazit: Interoperabilität als Motor für Innovation

Interoperabilität sorgt dafür, dass Systeme miteinander kommunizieren und Daten besser verfügbar sowie nutzbar werden. So werden Informationssilos aufgebrochen und die Grundlage für eine effizientere Zusammenarbeit geschaffen. Dabei ist es egal, in welcher Branche Du arbeitest, denn sowohl die öffentliche Verwaltung als auch private Unternehmen und die Regierung können Interoperabilität gezielt einsetzen, um zukunftsfähige Strukturen zu schaffen.