Schluss mit Insellösungen!

Wer heute den Wohnsitz ummelden oder einen neuen Führerschein beantragen möchte, stößt oft auf unverständliche Prozesse und Medienbrüche. Der Antrag wird online gestellt, Nachweise müssen per Post eingereicht werden und die Rückmeldung landet im Briefkasten – von Digitalisierung ist das meilenweit entfernt. Die Lösung? Eine ganzheitliche Digitalisierung, sprich: Ende-zu-Ende-Digitalisierung.

Auf diese Weise sollen Verwaltungsdienstleistungen komplett digital, transparent und nachvollziehbar werden, ohne Brüche und unnötige Komplexität. Doch wie gelingt das in der Praxis? Das erfährst Du in diesem Artikel.

Die komplette Digitalisierung der Verwaltung ist herausfordernd

Was bedeutet Ende-zu-Ende-Digitalisierung?

Ende-zu-Ende-Digitalisierung bedeutet, dass es eine durchgehende Digitalisierung von der Antragstellung bis zur Bescheiderstellung und Ablage in der E-Akte – ohne Medienbrüche. Gerne wird Ende-zu-Ende-Digitalisierung auch als End-to-End-Digitalisierung bezeichnet oder mit End2End oder E2E abgekürzt. Zudem ist diese Maßnahme Teil des E-Government-Gesetzes.

Was sind Medienbrüche?

Von einem Medienbruch spricht man, wenn analoge Dokumente oder nicht integrierte Systeme einen digitalen Prozess unterbrechen. Beispielsweise:

- Ausdruck/Scan

- Postversand

- manuelle Übertragung zwischen Fachverfahren

- PDF per E-Mail statt strukturierter Datenaustausch

Wie hängt Ende-zu-Ende-Digitalisierung mit OZG 2.0 zusammen?

Die Grundlage für die Ende-zu-Ende-Digitalisierung ist hauptsächlich das OZG 2.0 also das Onlinezugangsgesetz. In diesem Gesetz ist die Umsetzung der Digitalisierung ohne Medienbrüche in folgenden Punkten verankert:

- Once-Only-Prinzip: Zukünftig müssen wichtige Dokumente nur noch einmal (once-only) eingereicht werden. Danach können Ämter die entsprechenden Informationen mit Zustimmung des Betroffenen in Registern abrufen.

- DeutschlandID: Die BundID wird zum deutschlandweiten Angebot erweitert und wird zur DeutschlandID mit der Anträge erstellt werden können. Zusätzlich gibt es für alle Bürgerinnen und Bürger ein digitales Postfach. So soll auch die Schriftformerfordernis zukünftig wegfallen.

- Einer-für-Alle-Prinzip (EfA): Um doppelte Arbeit zu vermeiden, sollen beispielsweise Anträge, die von einem Land entwickelt wurden, anderen zur Verfügung gestellt werden.

Vorteile: Was bringt End2End?

In der öffentlichen Verwaltung ermöglicht die Ende-zu-Ende-Digitalisierung eine Steigerung der Effizienz. So können Abläufe und Prozesse sowie Infrastrukturen beschleunigt werden, da Medienbrüche keine wertvolle Zeit mehr rauben. Das ist sowohl für die Mitarbeitenden eine Entlastung als auch für die Bürgerinnen und Bürger. Dies trägt insgesamt zu einem besseren Service und mehr Zufriedenheit in der Bevölkerung bei.

Zudem ist die E2E ressourcenschonend, da keine Anträge extra ausgedruckt und versendet werden müssen. Ein weiterer Vorteil ist, dass eine digitale Verwaltung barrierefreier ist. Denn digitale Seiten bieten nicht nur eine leicht verständliche Sprache, sondern unterstützen auch durch Screenreader.

Herausforderungen der E2E und Lösungsansatz

Doch warum geht es in dieser Entwicklung nur schleppend voran? Bisherige Gesetze wie beispielsweise das Onlinezugangsgesetz (OZG) oder das E-Government-Gesetz legen den Fokus vor allem auf die Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen. Nicht aber auf die Verknüpfung der Systeme untereinander (Stichwort: Interoperabilität). Doch es gibt noch weitere Herausforderungen:

- Veraltete Systeme (Legacy-Systeme) sind oft nicht mit modernen Systemen kompatibel, müssen also abgeschafft und durch Low-Code-Plattformen abgelöst werden. Dies ist aber oft sehr zeitaufwendig und kostspielig.

- Es gibt gerade in der ÖV viele rechtliche Vorgaben hinsichtlich Datenschutz. Hier müssen Wege gefunden werden, um diese Vorgabe zu erfüllen.

- Städte und Kommunen kämpfen schon lange mit Fachkräftemangel, auch die IT ist davon betroffen und kann den Arbeitsaufwand kaum stemmen. Das verzögert die Umsetzung zusätzlich.

- Ämter und Behörden müssen sich oft durch einen Berg von Anträgen arbeiten, um Gelder zu bekommen. Dies ist zudem oft mit langen Wartezeiten verbunden.

- Nicht zuletzt sind die unterschiedlichen Umsetzungsstände der Städte und Kommunen ein Problem, da so keine Einheitlichkeit entsteht und unterschiedliche Regelungen greifen.

📚 Leseempfehlungen

Ende-zu-Ende-Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung

Kompass der föderalen IT-Architektur

Wie kann die Ende-zu-Ende-Digitalisierung umgesetzt werden?

Die Umsetzung der E2E in der öffentlichen Verwaltung ist ein großes Projekt, das sorgfältiger Planung und Koordination bedarf. Diese Schritte solltest Du dabei beachten:

- Feedback einholen: Was sind Herausforderungen und Wünsche? Wo sind momentan die größten Probleme?

- Bestandsaufnahme: Wie sieht der Ist-Zustand aus? Also Prozesse, Abläufe und Hürden.

- Konzept entwickeln: Was kann digitalisiert werden? Wo müssen Schnittstellen geschaffen werden? Bei diesen Fragen hilft der Austausch mit anderen Städten, die von ihren Erfahrungen berichten können.

- IT-Systeme integrieren: Auswahl und Weiterentwicklung von Plattformen und Anwendungen

- Schulungen anbieten: Die Mitarbeitenden sollten im Umgang mit den neuen Tools geschult werden.

Der IT-Planungsrat, der in Digitalisierungssachen berät, hat die Förderalte IT-Kooperation (FITKO) für die Umsetzung ins Leben gerufen. Sie ist eine zentrale Koordinierungs- und Vernetzungsstelle und bietet Hilfestellungen und Infomaterial:

👉 Grundlagen und Rahmen für Ende zu Ende Digitalisierung

🤖 E2E mit Robotic Process Automation

Robotic Process Automation wird vor allem bei regelbasierten und sich wiederholenden Aufgaben eingesetzt und maschinell ausgeführt. Bei der Ende-zu-Ende-Digitalisierung können diese RPA-Bots an vielen Stellen eingesetzt werden, um Prozesse zu automatisieren und Aufgaben zu übernehmen, die zuvor von Menschen ausgeführt wurden. Das kann zum Beispiel bei der Datenaufbereitung passieren.Bei der Digital Kommune Hessen findest Du weitere Infos:

👉 Robotic Process Automation | Total Digital (digitalkommunehessen.de)

Digitalprojekte planen

Doch wie lässt sich ein solches Vorhaben konkretisieren und effizient organisieren? Hier lohnt sich die Anschaffung eines Projektmanagement-Software, wie factro, mit der Du immer den Überblick behältst und kollaboratives Arbeiten förderst.

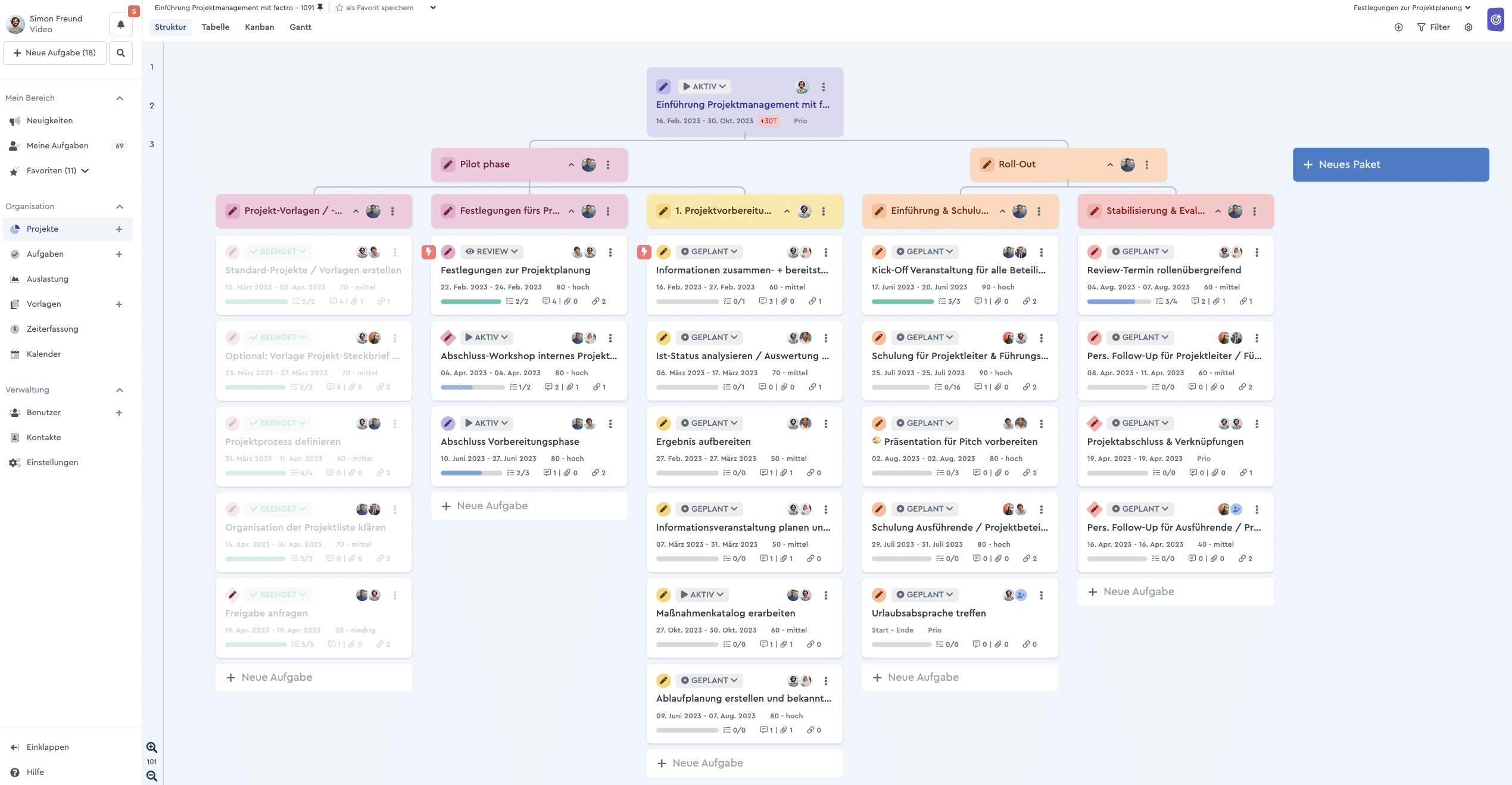

Projekte zur vollständigen Digitalisierung von Verwaltungsprozessen lassen sich in factro optimal abbilden. So kannst Du dabei vorgehen:

- Projektstrukturplan erstellen: Im ersten Schritt kannst Du die Projektstruktur visuell erstellen. Zuerst der Projektkopf mit allen Projektdetails, dann die einzelnen Pakete und zum Schluss die Aufgaben.

- Verantwortung verteilen: Die factro Aufgaben haben immer eine ausführende und eine verantwortliche Person, so kann das 4-Augen-Prinzip gewahrt werden.

- Zeiträume einplanen: Im automatisch erstellten Gantt kannst Du die Zeitplanung finalisieren, Meilensteine einplanen und Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Aufgaben setzen. Verzögerungen lassen sich hier blitzschnell ablesen.

Projektstrukturbaum in factro

- Ressourcen einteilen: In der Auslastungsübersicht siehst Du, wie eingespannt Deine Teammitglieder gerade sind. Lastspitzen werden Dir angezeigt, sodass Du frühzeitig eingreifen kannst.

- Dokumente teilen: Wichtige Dokumente kannst Du entweder in der Aufgabenbeschreibung hinterlegen oder z.B. als Kommentar anhängen. So sind alle Informationen zentral an einem Ort.

- Berichte erstellen: Um Fortschritte zu verfolgen, kannst Du den automatisierten Projektbericht jederzeit abrufen und beispielsweise mit Externen teilen.

- Vorlagen anlegen: Wiederkehrende Aufgaben und Projekte können als Vorlagen angelegt werden. So sparst Du nicht nur Zeit, sondern kannst auch die Prozesse optimieren.

Mit factro kannst Du komplexe Projekte Schritt für Schritt planen und alles an einem Ort verwalten.

Fazit: Wie bringt man die Digitalisierung in der Verwaltung aufs nächste Level?

Obwohl die digitale Transformation in der öffentlichen Verwaltung voranschreitet, stehen viele Kommunen und Ämter vor der nächsten Herausforderung: alle digitalen Lösungen miteinander zu verknüpfen. Deshalb ist es wichtig, die Digitalisierung zu Ende zu denken, um Medienbrüche zu verhindern.

Das OZG-Änderungsgesetz legt dafür die Grundlage, jedoch sind die Städte meist weiter auf sich allein gestellt. Hier hilft der Austausch mit anderen Städten, um gemeinsame Lösungen zu finden und zu teilen. Für die Umsetzung dieses riesigen Projekts sollte zudem auf eine Projektmanagement-Software wie factro zurückgegriffen werden, um den vollen Überblick zu behalten.